歴史にはまだまだ謎が多いもの。少し前まで事実だと信じられていたことも、のちの研究により「実は違った」ということも珍しくありません。でも、その「実は違った」と気づくのは、簡単なことではありません。

中京大学には、歴史的発見を続ける歴史学者がいます。その経歴はちょっと特殊なものでした。しかし、この特殊な経歴こそが、発見のカギを握っていたのです。

1.大学院生、市の非常勤職員、二足のわらじ。

- ―――

- あらためて、先生のご専門を教えてください。

- 馬部

- 専門はと聞かれたら一応、戦国時代の畿内政治史です。室町幕府の管領を務めた細川家を中心とした政治史。それがメインの専門です、と答えています。

- ―――

- ん?一応?答えています、とは?

- 馬部

- この話をするには私の経歴からお話しないといけません。私は大学院の博士課程入学と同時に大阪府枚方市の非常勤職員として働き始めました。同じ部署に常勤職員の方がいて二人で仕事をしていたのですが、しばらくして常勤のポストがなくなり、私一人になってしまって。

- ―――

- えっ!

- 馬部

- 当然仕事は回らないですよね(笑)。市史資料室という部署を任せられ、さらに市役所にあった市史資料室を新しく作る図書館に引っ越す、となり、その段取りも何もかも一人で......。

- ―――

- 職員と大学院生の両立だけでも大変なのに、まさかそんな状況だなんて。

- 馬部

- ですから、大学院時代の研究は「この時代はやりたくない」「この研究がしたい」と選り好みしている場合じゃなかったというのが正直なところです(笑)。市史資料室に寄せられる資料の分析にひたすら取り組んでいました。幅広い時代のことをやらざるを得ない状況で、幕末のこともやっていたくらいです。そこで書いた論文がもとになって幕末の史跡は国指定史跡になりました。

- ―――

- いやあ、ビックリなご経験をお持ちですね。

- 馬部

- のちに京都府長岡京市の正職員となり、トータルで10年ちょっと公務員をやってみたのですが、限界を感じまして。じゃあ自分のこれからはどうしようとなり、妻に「2年間自由に研究する時間をください」と頼みました。その約束の2年間で始めたのが、細川関係の研究なのです。だから細川の研究は、わりと最近なんですよ。

馬部先生の論文集

- ―――

- ご自身のキャリアと研究テーマの選定が、否が応でも密接に絡み合っている、とでもいいますか。

- 馬部

- 目の前にあるものをなんとかしないといけない、という差し迫った状況が続いていたので、私の場合決して高い志があって研究しているわけはない、と自分では思います。このページの取材も、情熱というキーワードに最初困惑しました(笑)。

2.偽文書づくりの目的

- ―――

- 先生といえば、椿井文書を大量に発見されたことでも話題になりましたね。私は偽文書というジャンルを、先生の著書で始めて知りました。偽文書ってなんだか犯罪の匂い......。

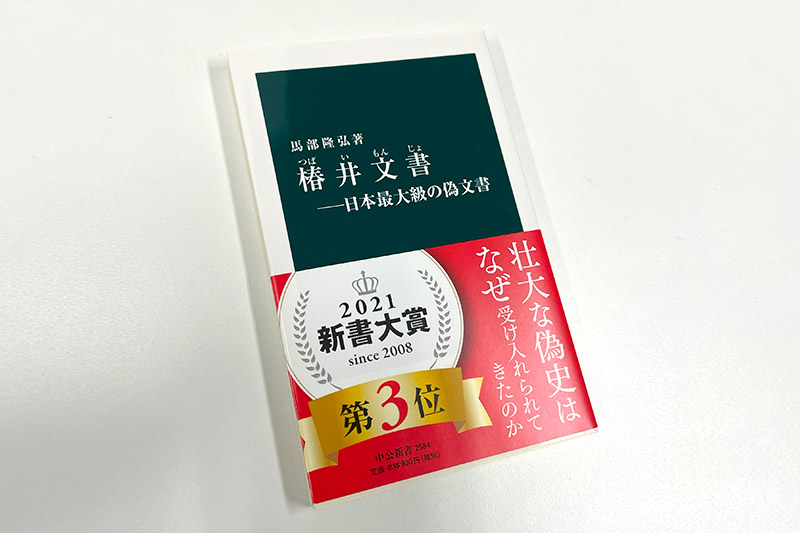

中公新書『椿井文書』

- 馬部

- そこまでの悪意で作られたのではなく(笑)、「うちは由緒ある家だ」や「この土地は我が村のものだ」などといった、自分の信じる根拠や「こうだったらいいのにな」という理想に、箔をつける目的で作られていたものと理解してください。

- ―――

- ということは、もしかして椿井文書の他にも偽文書はある?

- 馬部

- 当たり前のようにあります。江戸時代には偽文書づくりの業者があった、という記録もあるほどです。例えば、山梨県に行くと「信玄の手紙」といわれるものが山ほどあります。滅びた大名は、偽文書づくりにうってつけの"素材"なので。

- ―――

- 確かに滅んでいれば「これは嘘だ」となる確率も低いですね、納得です。それでは偽文書界の中でも、椿井文書のすごいところを挙げるとしたら。

- 馬部

- 国をいくつもまたいで作られているスケールの大きさ、そして絵まで描いている点です。過去の世界、もちろん想像なわけですが、それを絵図にまで落とし込む、という手の込んだものはなかなかないですね。

河州石川郡磯長山寺伽藍全図会

(中京大学文学部所蔵椿井文書)

3.次々と大発見。その意外な立役者

- ―――

- その椿井文書ですが、長い間本物だと信じられてきたわけですよね。なぜそれまで、さまざまな専門家がいながら見破れなかったのでしょうか。

- 馬部

- 中世と近世どちらも研究できる研究者が、ほとんどいないというのも大きな理由だと思います。まず、資料の読み方は時代ごとに大きく違います。ですから、自分の専門以外の時代のものはあまり読めない。さらに、江戸時代だと現物が残っていることが多いですが、古代、中世の資料は現物が残っていることが少なく、ほぼ活字になってしまっています。そのため、実物を見ればわかることも見逃してしまう。私も活字化された椿井文書を見て、最初は本物だと思っていましたからね(笑)。古文書の書式は、中世までがうるさい。江戸時代になると随分崩れます。つまり、普段江戸時代の文書だけを見ている人は、中世のかっちりした書式を知らないため、真偽の判断ができないということもあります。

- ―――

- 先ほど「あれこれ選んでいられなかった」という大変だった公務員時代の経験が、もしかして、役に立っている?

- 馬部

- 今思えば、そうだったのでしょうね。さかのぼれば、私は学部生の頃に江戸時代を対象に研究していました。そして修士課程のなかばで中世へと専門を変更し、博士課程に進んだら先ほど述べたように非常勤職員としてありとあらゆる時代のことを調べないといけない状況でした。それが結果として、糧になったのかなと思っています。

- ―――

- そして2024年、山城国一揆に関する資料をまたもや大発見のニュース。素朴な疑問ですが、研究者の皆さんって、人生においてそんなに次々と発見できるものなんでしょうか。

- 馬部

- いえ、とても珍しいケースだと思います。お手本といえるキャリアではありませんが、順風満帆な研究者人生だったら、できていなかったのではないかと思います。ちなみに、私が見つけた一番古い文書はどのくらいの年代のものだと思いますか?

- ―――

- ええっ、見当もつかないですが......じゃあ、1300年代後半!

- 馬部

- 929年。

- ―――

- えっ!?

- 馬部

- 古文書では、江戸時代初期のものが出てきても「お、珍しいね」となるのですが、まさか1000年代を切るとは私も思っていませんでした。929年の文書が入っていた同じ箱の中に、戦国時代の文書もあったのですが、900年代のものが出ているので1500年代のものが出てきても「新しいな」と錯覚してしまったほどです。

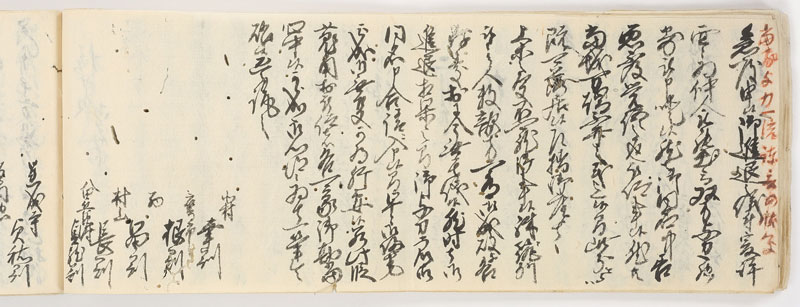

山城国人36人連署状

(平群町教育委員会所蔵尾張椿井家文書)

4.山城国一揆関連新資料との出会い。

- ―――

- すごすぎます......。ところで、今回の山城国一揆の資料発見は、どういういきさつだったのでしょうか。

- 馬部

- 実は最初から山城国一揆の文書を探そうとしていたわけではなくて、椿井文書の調査をしようとしていました。奈良県平群町に古文書が寄贈されているとのことで、調査をさせてもらえるようにお願いしました。すると、どうやらあるのは椿井文書だけではないみたいだぞ、と。現地で古文書が入っている段ボールを開け、最初にお目当てだった椿井文書が出てきて、その次ぐらいには、今回の山城国一揆の古文書が出てきました。見た瞬間「これはとんでもないものが出てきたぞ」とわかりました。

- ―――

- 古文書を見た瞬間にわかったのも、やはり近世だけでなく、中世も専門的に学ばれていた先生ならでは、というわけですね。なんだか奇跡的な出会いです!そんな先生の今後のビジョンというか、やっていきたいな、と考えていることを教えてください。

- 馬部

- 実は最初から決まっています。江戸幕府の成立に至る過程を研究することです。中世から信長、秀吉、家康と、死ぬまでにたどり着けばいいなと思っています。信長~家康はやはり人気の研究テーマなので、「人と違う研究をするには」と考え、中世までさかのぼってみることにしたのです。今も決してのんびり研究しているわけはなくて、むしろ猛スピードでやっているのですが、今のペースではとてもじゃないけどたどり着くのが無理そうなので、どうしたものかな(笑)。

- ―――

- すごい発見もいっぱいされて、結果として唯一無二のキャリアも積まれて。大した情熱はないっておっしゃっていましたが、そんな感じがしません!

- 馬部

- 私たちは江戸幕府ができることを知っていますよね。その事実ありきで「江戸幕府はこうやってできたに違いない」と、予定調和的にものを見てしまいます。歴史学者のように、知識があればあるほどそうなりがちです。私はそれをしたくなかったし、これからもしないようにしたいです。中世から近世への移行をとらえるために、近世から見るのではなくて、本来の歴史の流れに沿って見ていく。って、すごくシンプルな結論になっちゃいましたが、記事、大丈夫ですか(笑)?

研究者プロフィール

1976年兵庫県生まれ。子供の頃から城郭に関心があり、近くに立派な城郭がある熊本大学文学部に入学。大阪大学大学院文学研究科に進学し、2007年に「戦国期城郭政策論」で博士(文学)。2002年から枚方市、2012年から長岡京市、2015年から大阪大谷大学と職を転々としたのち、2023年より現職。主な著書に、戦国時代の畿内政治史を扱った『戦国期細川権力の研究』、江戸時代の由緒書や偽文書を扱った『由緒・偽文書と地域社会』、幕末の京都政治史と砲台場を扱った『楠葉台場跡』がある。中公新書の『椿井文書―日本最大級の偽文書』は新書大賞2021で第3位を受賞。

※取材時時点

馬部 隆弘教授

文学部

歴史学者が、

巧妙な歴史のからくりに挑む。