介護者を意識した介護政策

介護期間の地域格差

2024年の「令和6年度版厚生労働白書」をもとにすれば、 19年度の平均余命(寿命)と健康寿命(日常生活に制限のない期間の平均)の差は、男性8.73歳、女性12.35歳と算出される。この差は人生の約1割の期間に相当し、家族などの介護者による何らかのサポートが必要な生活を日本の高齢者は過ごしている。

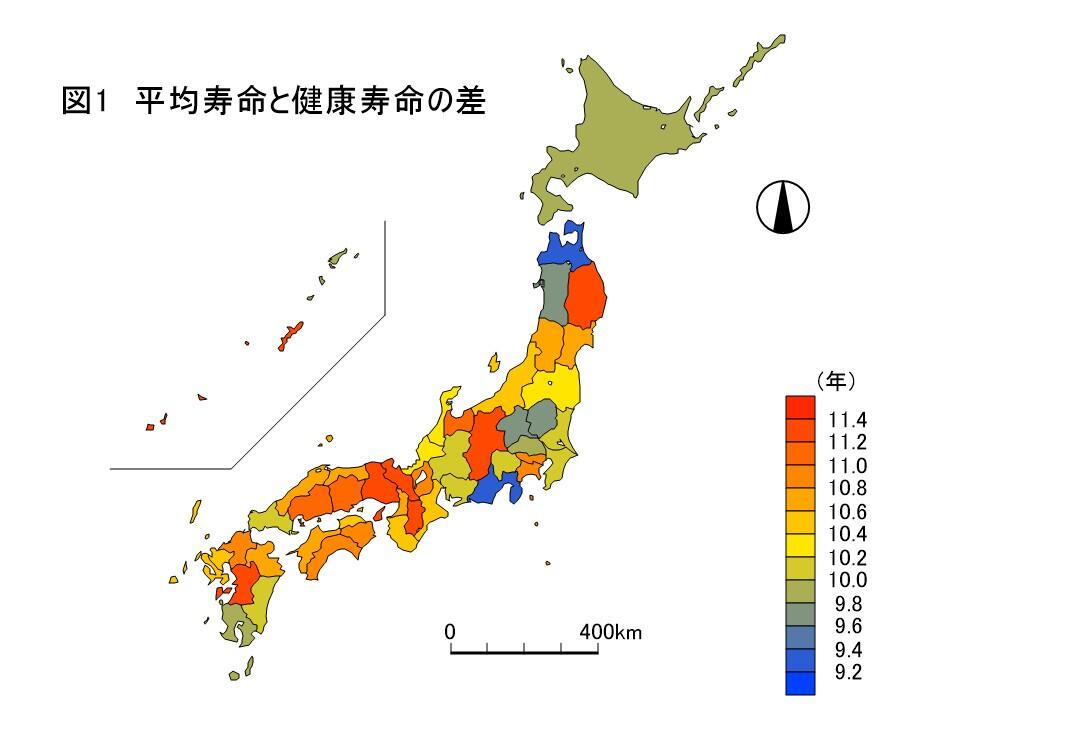

都道府県別の平均寿命の男女平均値と健康寿命の男女平均値の差を図1は示している(同じ年のデータが得られなかった問題はあるが、22年の厚生労働省「簡易生命表」より20年の都道府県別平均寿命を、24年厚生労働省「第4回 健康日本21(第三次)推進専門委員会」資料より22年の都道府県別健康寿命を作成)。この差の最大値は沖縄県の約11.33年、最小値は青森県の約9.28年であり、この差は約2年である。都道府県によって、要介護者が介護を享受する期間(介護期間)も異なっており、家族の介護に携わる期間も異なっている。

22(令和4)年「国民生活基礎調査」において、主な介護者は調査対象の45.9%が要介護者の同居者であり、そのうちの約41%の介護者は仕事や余暇を犠牲にして、毎日の介護活動をしていることが示されている。さらに、介護期間は、親による子供の育児期間とは異なる性質がある。育児期間は子どもの成長と同じであるが、要介護者の寿命は不明であるため、介護活動は「終わりの見えない活動」である。介護者自身に介護はストレスを与え、離職や「介護疲れ」などの生活上のリスクも生じやすく、介護者に対する公的なサポートが必要である。図1は、都道府県によって、介護者の犠牲が生じている期間も異なっていることも明らかにされている。

このような差が生じる要因は数多くあるが、それぞれの地域における高齢者に対する家族観や地方自治体の介護政策の差が影響していると考えられる。例えば、公的介護保険制度において、要介護者の介護認定基準が「要支援」のとき、その高齢者に対する介護サービスの内容は各地域によって異なり、公的介護政策の地域間の違いは要介護者だけでなく、介護者の生活にも影響を及ぼし、介護者の日々の生活や将来の行動にも影響を及ぼしている。

このような地域間の介護者の犠牲の違いを改善するために、要介護者への介護に対する役割分担を「公」的介護と家族による「私」的介護の間で考えることに加えて、公的介護政策は国による介護政策に依存するのでなく、各地域の実態に沿った、都道府県レベルと市町村レベルのそれぞれが独自の介護者を意識した介護政策立案が急務である。

【略歴】

名前:大森 達也

中京大学副学長・総合政策学部教授

専門分野:マクロ経済学・公共経済学

最終学歴:名古屋大学大学院経済学研究科博士後期課程。博士(経済学)

西暦生年:1968年