防災ウィーク/学生・教職員の防災意識と行動力向上へ

中京大学では6月2日から6日を「防災ウィーク」とし、名古屋・豊田両キャンパスで防災に関する様々な企画実施されました。

今回の防災ウィークで実施されたプログラム

1.シェイクアウト訓練

2.安否確認訓練

3.専門家による講演会

4.備蓄品配布

5.災害に関する展示

6.VR起震車体験、消火器体験

7.避難器具体験

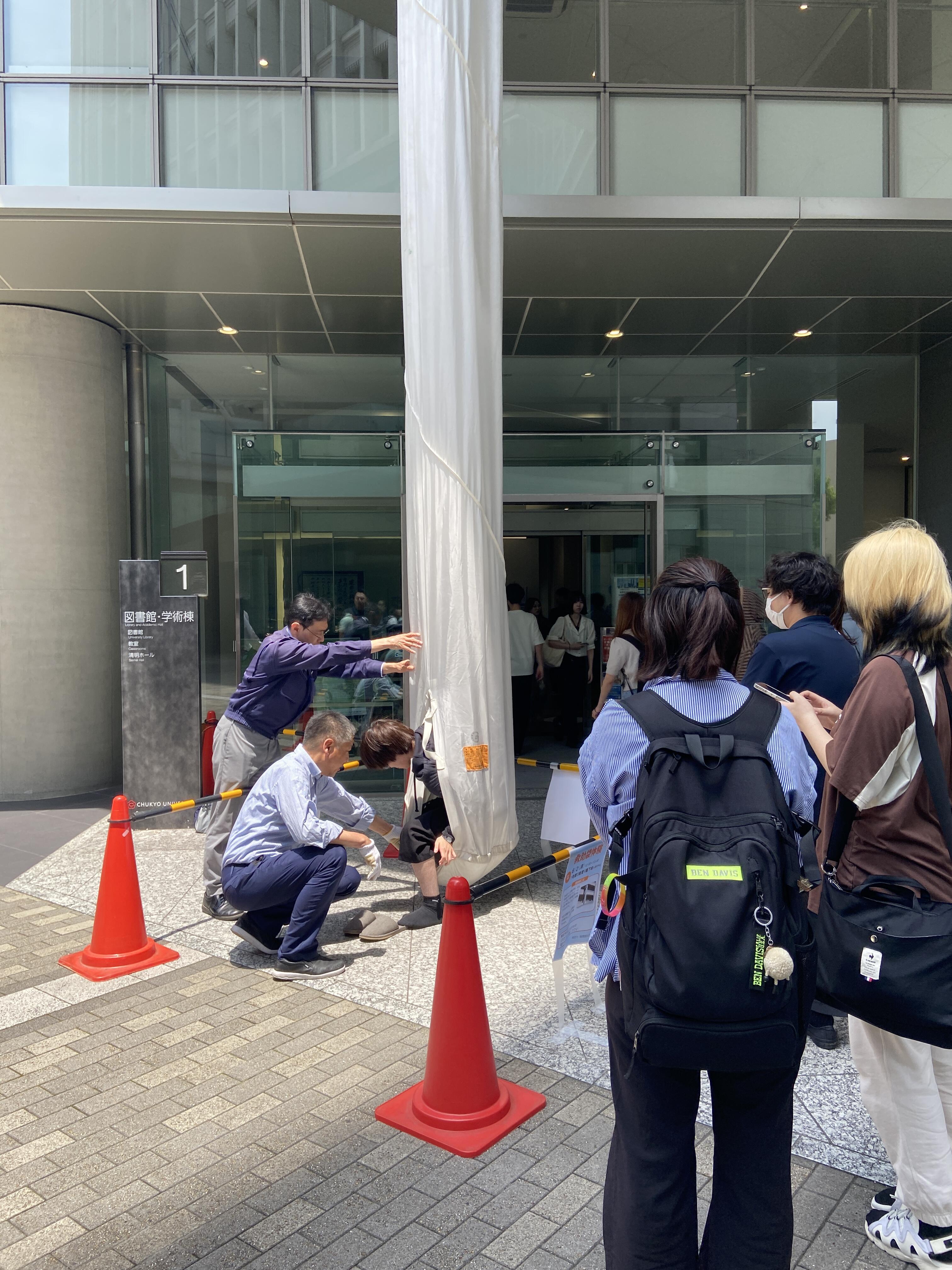

6月2日は、避難器具体験が実施されました。名古屋キャンパスでは、救助袋を使用して3階の避難バルコニーから1階へ降下する体験が行われました。この体験は1号館前という人通りの多い場所で実施されたこともあり、学生たちが多く集まりましたが、3階から1階への降下ということでいざ目の前にすると恐怖心が高まり、一歩を踏み出せずに断念する姿も見られました。豊田キャンパスでは、緩降機を用いた避難器具体験が行われました。専用のロープを身につけ自らの体重で降下するため、参加者は躊躇した様子でしたが、体験後は「普段はできない貴重な体験だった」と興味深そうに話していました。

救助袋体験の様子(名古屋)、緩降機を使用した避難体験の様子(豊田)

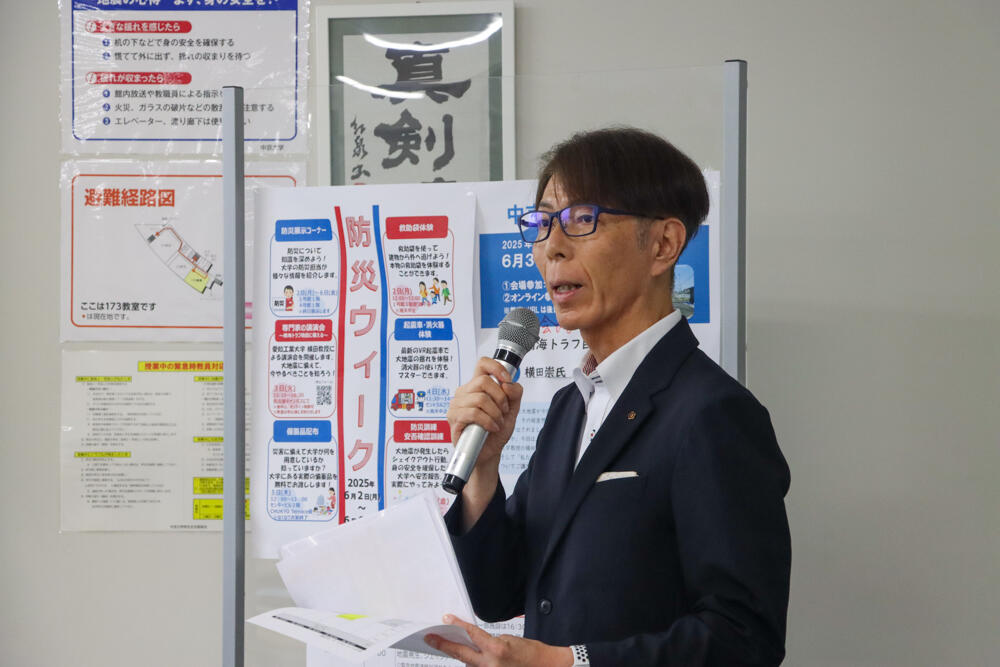

6月3日 は、愛知工業大学地域防災研究センターの横田崇センター長・教授による『南海トラフ地震に備える』と題した講演を開催。学生・教職員合わせて約60人 が参加しました。 防災に関する講演会の開催は今回初めての取り組みです。会の冒頭、宮本国彦常任理事・総務局長 は、今回の防災ウィークの取り組みを紹介したうえで「いざという時に冷静に対処できるようにすることが大切」と説明しました。

大学における防災の役割を伝える横田センター長(左)、冷静な対処が重要と話す宮本常任理事・総務局長 (右)

横田センター長は、南海トラフ沿いにおける大規模地震の発生履歴について紹介。直近の地震からまもなく80年が経過するため、地震はいつ起きてもおかしくない状況だと説明しました。昨年発令された南海トラフ地震臨時情報について横田センター長は「地震予知情報ではなく防災対策を推進するための情報です 。発令中は、すぐさま避難できる準備を継続することが大切」と話しました。さらに、大学における防災の役割として、地域住民との連携が大切で「少子高齢化が進んでいる日本において、地震発生時はとくに地域との連携が大切です。住民の避難場所や情報収集の場として、大学や学校の役割は大きい」と解説しました。その後、参加者からは「地震発生後の避難先を屋内と屋外のいずれにするべきか迷う」「教育機関として、学生に対して日頃からどのように地震への備えや教育を行うべきか」など質問が挙がり、横田センター長は具体的に解説しました。

6月4日は、 名古屋キャンパスにて昭和消防署協力のもとVR起震車による地震体験・消火器体験が実施されました。消火器体験には学生消防団も協力。最新のVR技術で大地震の揺れを体験でき、さらに消火器の使い方も学べる機会となりました。

実際にVR起震車を体験した学生は、「想像以上の揺れで、地震の恐ろしさを実感しました。自分の身を守るために何をすべきか考えるきっかけになりました」とコメントしました。豊田キャンパスでは、7月7日に地震体験が実施されました。

また、消火器体験に参加した学生 は、「意外と簡単に使うことができました。いざという時に戸惑わないよう、使い方を覚えておきたいです」と述べました。

6月5日は、名古屋キャンパスにて学生へ備蓄品を無料配布しました。 通常5年の保存期間を持つ備蓄食品が使用されずに期限切れになることを防ぐとともに、学生に提供することで、防災意識を高め、食品ロスを減らすことを目指しています。

6月6日には、名古屋豊田両キャンパスで防災訓練が実施されました。館内放送で地震発生の緊急放送が流れると、教職員及び学生たちはシェイクアウト訓練を実施。その後職員による災害対策部隊が出動し、学内の安全確認を行いました。本学ではシェイクアウト訓練を年2回実施しており、自身の安全確保を最優先に考える意識を改めて確認する機会となりました。

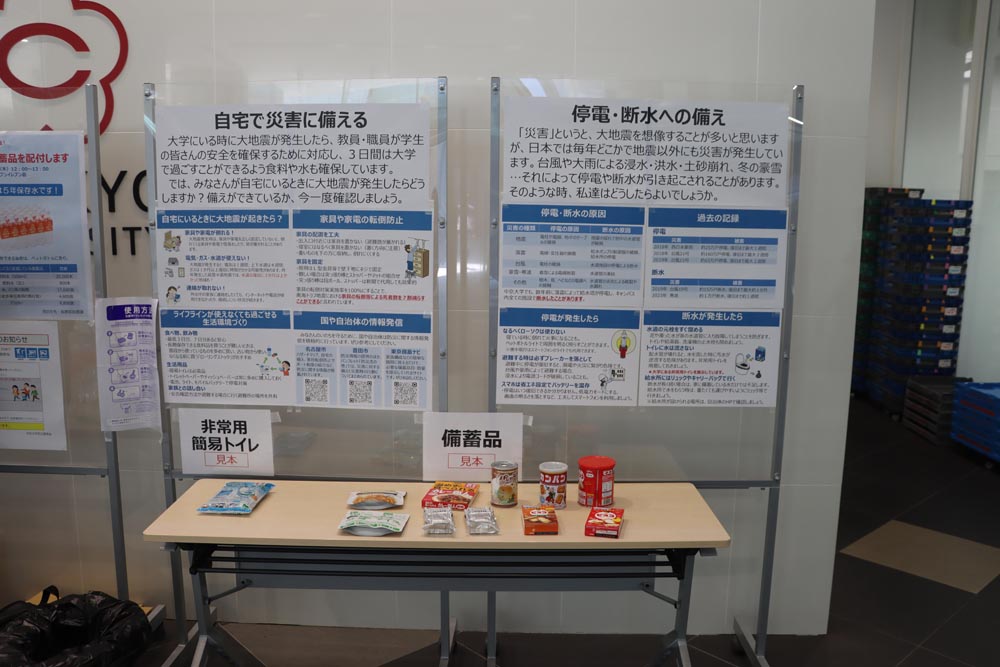

また、期間中は両キャンパスに防災展示コーナーを設置しました。私たちが行うべき備え(ハザードマップの確認、家具固定、家庭での備蓄、災害時の伝言サービスの使い方など)を紹介しました。展示コーナーを見た学生たちは、自宅の備えがどうなっているのかを話し合う様子も見られました。

中京大学では、これからも学生および教職員の防災意識と行動力の向上を目指して取り組みを推進していきます。