中京大学公開講座 経済・経営シリーズ第91回「企業におけるイノベーションとは」

中京大学公開講座、経済・経営シリーズ第91回(共催/中部経済同友会、後援/中日新聞社)が11月18日、名古屋キャンパス清明ホールで開催されました。今回は中部経済同友会の代表幹事であり、ノリタケ株式会社代表取締役会長の加藤博氏を講師に迎え、「企業におけるイノベーションとは」と題して講演を行いました。

講演の冒頭、加藤会長はノリタケの現状について、創業時(1904年)に売上の100%を占めていた食器事業が、現在はわずか5%に過ぎないという劇的な事業構造の変化を紹介しました。「もし食器事業だけに固執していれば会社は存続していなかったと思います」と述べ、現在の収益の柱はセラミックマテリアル事業(電子部品材料)やエンジニアリング事業、工業機材事業であると説明しました。特に積層セラミックコンデンサ(MLCC)の材料は、スマートフォンや電気自動車、AIサーバーなどに不可欠であり、同社の主力となっている現状が語られました。

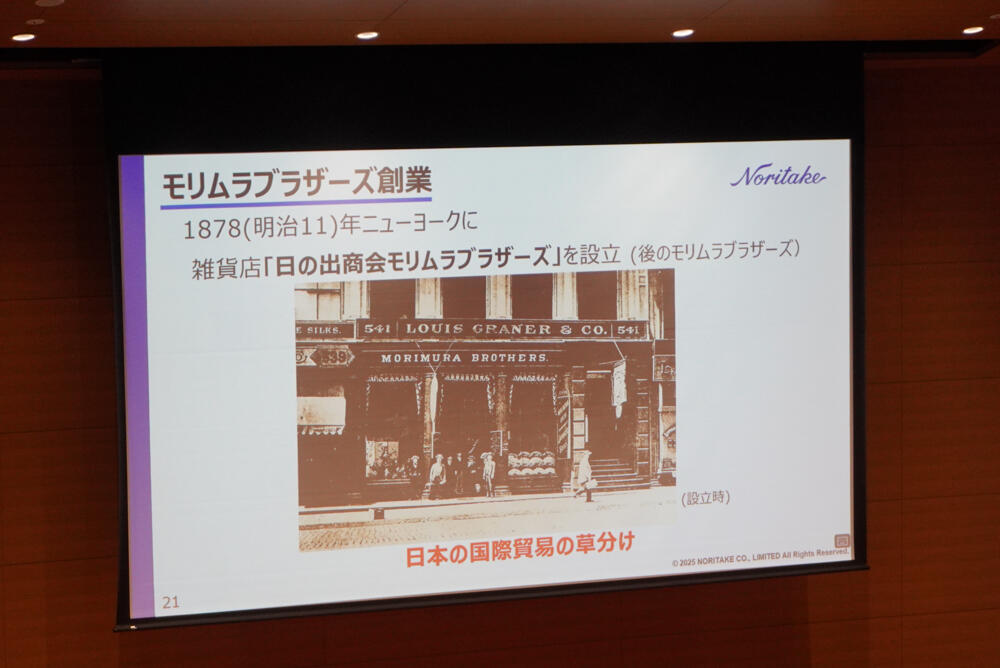

続いて、こうした変革を可能にした背景として、森村グループに息づく「一業一社」の精神とイノベーションの歴史を紐解きました。創業者の森村市左衛門らが貿易による国力回復を目指して創業した森村組をルーツとし、「10年かかった」という白いディナーセット(食器)開発の苦難の中で、高圧碍子の国産化に成功(後の日本ガイシ)しなんとか事業をつなげたこと、さらに衛生陶器事業(後のTOTO)やスパークプラグ事業(後の日本特殊陶業)を次々と分社化してきた歴史を紹介しました。

加藤氏は、アメリカ出張の際は「ノリタケのルーツの地に"聖地巡礼"する」という成功談ばかりではなく、企業経営としては苦い経験も率直に語っていただき、時代の変化に応じた多角化が企業の生存を支えてきたと強調しました。また、講演の中で加藤会長は、「ニューヨーク出張の際は、ノリタケのルーツであるモリムラブラザーズの拠点があった建物へ、今でも"聖地巡礼"に行きます」と、現在はアパレルショップとなっている現地の写真とともに紹介されました。 こうした飾らないお人柄がにじむ軽妙な語り口に聴衆は引き込まれ、1時間半の講演時間は瞬く間に過ぎました。

最後に加藤会長は、イノベーションの本質について、「生き残りの手段であり、豊かさの源泉」と定義しました。既存事業を深掘りする「知の深化」だけでは「成功の罠(サクセストラップ)」に陥る危険性があるとし、新しい分野を探求する「知の探索」とのバランスの重要性を説きました。自身の座右の銘だという「人は感激に生き保守に死す」という言葉を引用し、「現状維持は後退であり、常に変革し続けることが企業の真の力」と締めくくりました。

今回の司会は学生広報スタッフ「ライト」の青山未夢さん(文学部4年)がつとめました。