中京大学公開講座 ソフトサイエンスリシーズ 第46回

「AIは何もの〜AIはどう動き、私たちに何をもたらすのか〜」

開学70周年記念中京大学公開講座、ソフトサイエンスシリーズ第46回(共催/中部経済同友会、後援/中日新聞社)が10月1日、名古屋キャンパス清明ホールで開催されました。名古屋工業大学名誉教授、株式会社エンセファロン代表取締役、サン電子株式会社社外取締役の岩田 彰氏を講師に迎え、「AIは何もの〜AIはどう動き、私たちに何をもたらすのか〜」と題した講演を開催、生成AIの実演を交えて行われました。

ときおりユーモアも交えつつ解説する岩田氏

冒頭、岩田氏はAIの歩みを概説。1950年代の提案・命名から、パーセプトロン、ネオコグニトロン、バックプロパゲーションを経て、2000年代のディープラーニング、そしてLLM(大規模言語モデル)へ至る流れを、記号主義と脳型AIの両系譜を対比しながら整理しました。研究史はブームで終わらず実用段階に入っていることを強調し、「AIのエンジンはニューラルネットワークにある」と指摘しました。

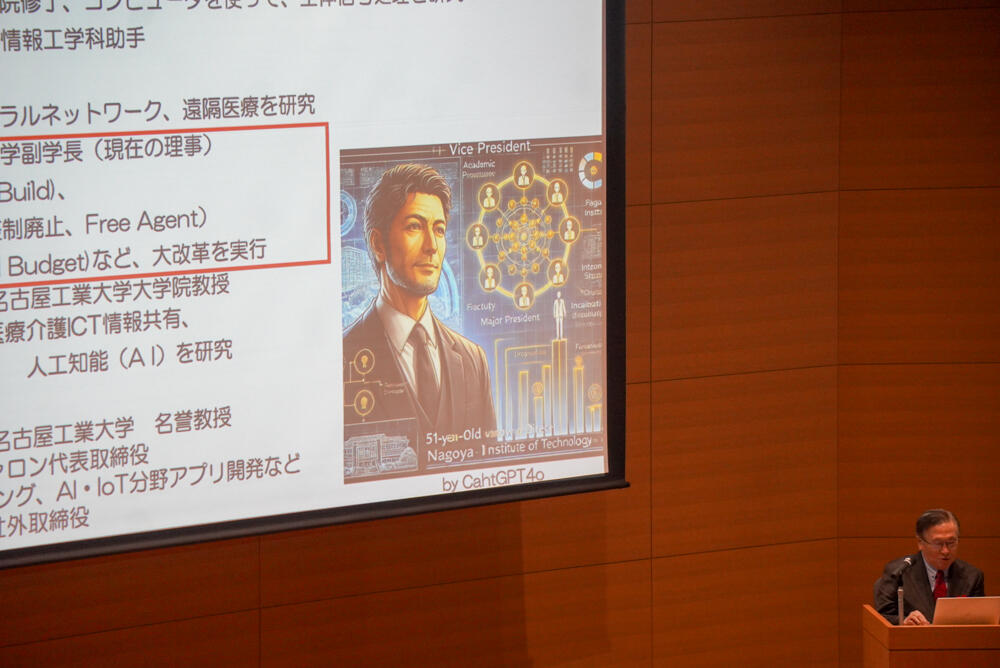

実際に岩田氏がchatGPTを使って経歴をイラスト化したもの(スライド内右)も披露された

続いて、人の脳とAIの関係をやさしく解説。神経細胞間の"シナプス可塑性"を例に、繰り返しの学習によって結合が強化される仕組みを示し、ニューラルネットワークにおける「重み(パラメータ)」の更新と対応づけました。乳幼児期に神経網が急速に発達する図や、映像での紹介を交え、学習=結合の変化であることを直感的に伝えました。

言語処理のパートでは、Word2Vec/Doc2Vecにより「言葉や文書をベクトルとして扱う」発想を紹介し、近い意味の語が空間上で近接する例を提示。さらにトランスフォーマーの登場が翻訳を大きく変えたこと、ChatGPTの公開以降は対話・創作・知識探索・画像生成・音声入出力まで統合が進んだことを実演形式で示しました。講演中のデモでは、旅行プラン作成や音声対話のログが即座に文字で残る利点にも触れました。

終盤は「AIエージェント」へ話題を拡張。日常のタスク代行や業務サポートなど、これからの活用像を描きつつ、最終判断は人間が担うこと、個人情報や権限設定などの基本的な配慮が不可欠であると述べました。

最後に岩田氏は「生成AIは『考える相棒=クリエイティブパートナー』。スマートフォンの中に"1万人の専門家"がいる感覚ってすごいことです。ただし、賢く問い、賢く使うことが鍵」とまとめ、今後のAGI(汎用人工知能)を見据えた研究倫理の重要性にも言及。「まだ使っていない、という人がいらっしゃったら、今日この講座が終わったら、ぜひお手持ちのスマートフォンで使ってみてください。頼れるパートナーになってくれますよ」と呼びかけ、AI時代の学び方・働き方を前向きにとらえる契機となりました。

なお、今回の公開講座の司会は、学生広報スタッフ「ライト」の加藤優希さん(現代社会学部2年)が務めました。